Медицинская профилактика

Как понять, пытается ли собака вас напугать или уже готова вцепиться? Вот несколько признаков агрессии четвероногих:

собака рычит и скалит зубы. Скорее всего, вы сделали шаг в сторону «ее» территории. Необходимо остановиться и уйти спиной назад;

собака лает и бьет по земле передними лапами. Опять же — защита территории. Как мы советовали и в предыдущем пункте, необходимо уйти, не поворачиваясь к ней спиной;

при готовящейся атаке или в процессе обороны уши животного подняты вверх и отведены назад;

вздыбившаяся холка — также признак возможной агрессии;

складки на лбу и вокруг глаз - животное готово защищаться, но не нападать;

если собака не смотрит в глаза, то она обороняется пассивно.

Если собака рычит и скалит зубы — скорее всего, вы зашли на «ее» территорию.

Стаи живут по принципам иерархии. Если вы видите одного «патрулирующего» пса, тогда как остальные спят, свернувшись в клубок, то лучше обойти группу стороной, так как при нападении вожака нападает вся стая.

Определение

Холера – особо опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является холерный вибрион (Vibrio cholerae). Выделяемые им токсины поражают тонкую кишку, вызывая водянистую диарею и рвоту.

.

Холера имеет тенденцию к эпидемическому распространению и чаще встречается в Африке, Южной Америке и Индии, где вспышки заболевания носят регулярный характер. Случаи холеры на других территориях возникают, как правило, в результате завоза возбудителя заболевания из эндемичных районов, наводнений, нарушения санитарно-гигиенических норм и снижения санитарной культуры населения.

Среди всех детских заболеваний кишечные инфекции занимают второе место после ОРВИ. О природе, симптомах и мерах профилактики кишечных и токсикоинфекций в преддверии летнего сезона рассказывает исполнительный директор Национального научного общества инфекционистов, д.м.н. Денис Валериевич Усенко.

Мы часто сталкиваемся с жалобами детей на боли в животе. Острая диарея, в просторечии «понос», следующая за жалобами на боль в нижней части живота — наиболее явный симптом кишечной инфекции. Также её симптомами могут быть рвота, слабость, повышение температуры, снижение аппетита. Причина кишечной инфекции — бактерии или вирусы, которые попадают в организм ребёнка через немытые руки, грязную воду, некачественные продукты, от других людей в результате недостаточной гигиены. В летний период более распространены бактериальные возбудители, в прохладный сезон — вирусные.

Клещевой боррелиоз, также известный как болезнь Лайма, это инфекционное заболевание, которое передается человеку через укусы зараженных клещей, преимущественно из семейства Ixodidae. Возбудитель инфекции — бактерии рода Borrelia. Заболевание может перейти в хроническую форму и протекать с тяжелым поражением суставов, сердца и нервной системы.

Причины

Причинами клещевого боррелиоза могут быть:

Клещевой энцефалит — природно-очаговая вирусная инфекция, поражающая вещество головного мозга и оболочки головного и спинного мозга.

Возбудитель заболевания — вирус клещевого энцефалита, главным переносчиком которого служат иксодовые клещи.

Для клещевого энцефалита характерна сезонность. Первый подъем заболеваемости отмечается в мае – июне, второй — в конце августа – начале сентября, что связано с активностью членистоногих.

В России ежегодно регистрируется около 350–380 тысяч случаев клещевого энцефалита.

Природными очагами заболевания считаются Уральский, Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский регионы, в которых фиксируется 93% всех случаев заболевания в нашей стране.

В последние годы случаи клещевого энцефалита стали отмечаться и в регионах, которые не входят в список эндемичных для энцефалита территорий.

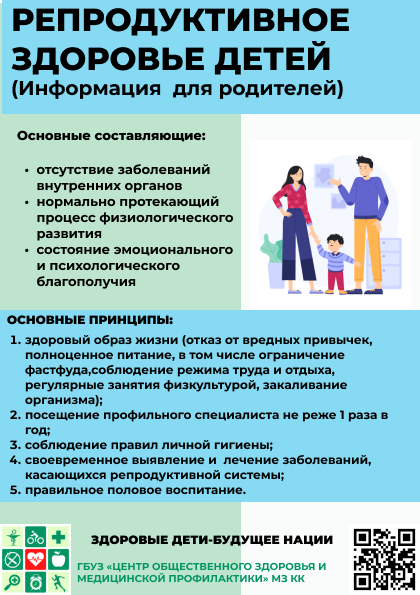

В рамках Тематической недели сохранения здоровья детей и сезона летних каникул, мы продолжаем глубоко погружаться в вопросы детского здоровья – не только физического, но и психоэмоционального.

Сегодня медицинский психолог ГБУЗ ЦОЗиМП Ирина Бабкина даст ценные рекомендации по летнему чтению для школьников.

Глава Роспотребнадзора Попова: существует риск завоза холеры в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существует риск завоза холеры в РФ. Ее слова приводит «Интерфакс».

«В разных странах сейчас значимый уровень заболеваемости... И риски завоза остаются, и это главные риски сегодняшнего дня в части холеры в РФ», — заявила она.

По ее словам, «такие завозы будут».