Медицинская профилактика

10.06.2021

С наступлением лета тысячи кубанцев рванули к водоемам. По одиночке и вместе с семьями. Оно и понятно: вода, как известно, – добрый друг человека, помогающий ему, в том числе, получать максимум удовольствия от отдыха. Однако она не терпит легкомысленности и является источником повышенной опасности.

На Кубань пришло лето. Время солнца и бурной растительности. Поля и луга, леса и горы расцвели в буйстве цвета. Красота! Только не всегда безобидная! Врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев уже рассказывал нашим читателям об опасности аконита, борщевика, чемерицы и ясенеца, а также белены, белладонны и ландыша. Сегодня он продолжит список растений, представляющих угрозу для людей, и посоветует, что делать, если контакт с ними все-же произошёл…

– Паслен горько-сладкий. Ядовиты ягоды, особенно незрелые, и трава растения. Симптомы отравления: головокружение, расширение зрачков, шаткость походки, тахикардия, понос, психомоторное возбуждение, галлюцинации.

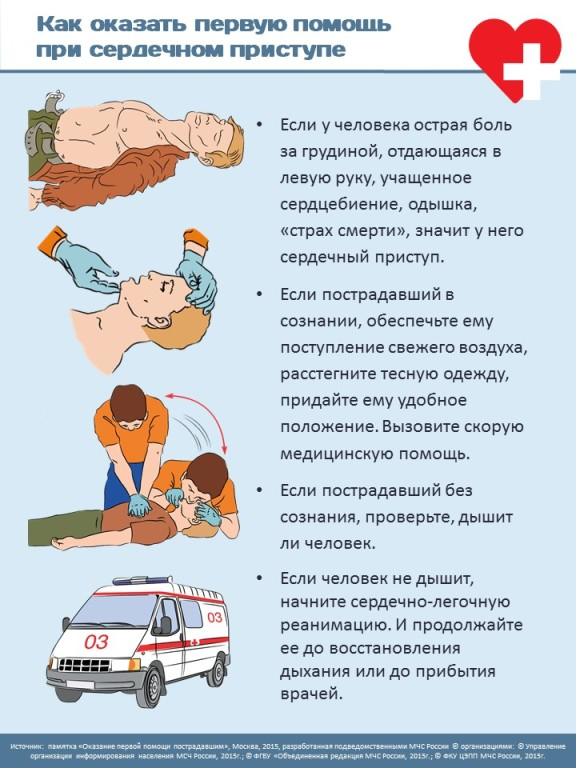

До вызова врача, нужно промыть желудок, принять несильное слабительное и мочегонные средства.

Спорынья. Это гриб, паразитирующий на дикорастущих злаках и ржи. Употребление в пищу муки с примесью спорыньи ведет к тяжелому заболеванию, которое в народе называется «злой корчей», а в официальной медицине – эрготизмом. Проявляется в двух видах: судорожной и гангренозной. Отравление обычно сопровождается сильными болями и часто заканчивается смертью пострадавшего.

При отравлении спорыньей больной должен быть срочно направлен в ближайшее лечебное учреждение.