Медицинская профилактика

ВИЧ-инфекция — хроническое инфекционное заболевание, которое вызывает вирус иммунодефицита человека, поражающий клетки иммунной системы T-лимфоциты. При отсутствии лечения течение заболевания приводит к синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Попадая в организм человека, ВИЧ поражает различные органы и ткани, но, в первую очередь, клетки, несущие маркер СD4+. В цитоплазме пораженных клеток освобождается вирусная РНК, и с помощью фермента обратной транскриптазы на основе вирусной РНК синтезируется ДНК-копия, которая встраивается в ДНК клетки хозяина (провирус). При каждом новом делении клетки все ее потомство содержит ретровирусную ДНК. В пораженной клетке начинают создаваться структурные элементы ВИЧ, из которых при помощи другого фермента — протеазы, собираются новые полноценные вирусы, в свою очередь, поражающие новые клетки-мишени. С течением времени большинство зараженных клеток погибает.

Факторы риска

Источник ВИЧ-инфекции — зараженный человек, находящийся в любой стадии болезни, в том числе и в периоде инкубации.

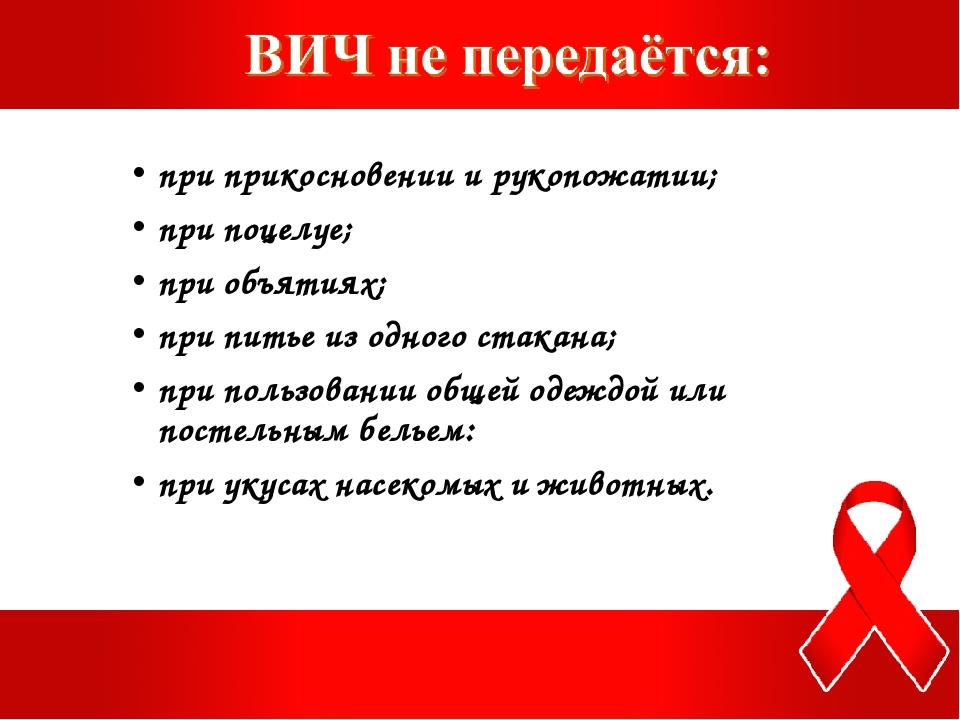

Передача ВИЧ воздушно-капельным, пищевым, водным, трансмиссивным путями не происходит.

Наиболее вероятна передача ВИЧ от человека, находящегося в конце инкубационного периода, в периоде первичных проявлений и в поздней стадии инфекции, когда концентрация вируса достигает своего максимума.

Передача ВИЧ осуществляется следующими механизмами: естественными (контактным, вертикальным) и искусственным (артифициальным). Пути реализации механизмов передачи возбудителя разнообразны: половой, трансплацентарный, парентеральный (инъекционный, трансфузионный, трансплантационный). Доминирующим механизмом передачи возбудителя является контактный, реализуемый половым путем. Ведущая роль полового пути передачи обусловлена высокой концентрацией вируса в сперме и вагинальном секрете инфицированных лиц.

Вертикальный механизм передачи ВИЧ реализуется у инфицированных беременных (антенатальный путь). Заражение ребенка может произойти и во время акта родов (интранатальный путь), а затем постнатально — при грудном вскармливании.

Основной путь заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных — перинатальный. Удельный вес передачи ВИЧ в разные сроки перинатального периода точно не определен, однако, внутриутробное инфицирование на ранних сроках беременности происходит в 30–50% случаев при отсутствии профилактики перинатальной передачи ВИЧ.

Вероятность инфицирования ребенка при грудном вскармливании составляет около 12–20%. Причем передача вируса может происходить не только от инфицированной матери ребенку, но и от инфицированного ребенка кормящей женщине в случае, если ребенок, рожденный здоровой женщиной, был инфицирован ВИЧ, как это было описано при эпидемиологическом расследовании внутрибольничной вспышки в г. Элисте.

Вирус иммунодефицита передается при переливании инфицированной цельной крови и изготовленных из нее продуктов (эритроцитарной массы, тромбоцитов, свежей и замороженной плазмы). При переливании крови от ВИЧ-серопозитивных доноров реципиенты инфицируются в 90% случаев. Нормальный человеческий иммуноглобулин, альбумин не представляют опасности, т. к. технология получения этих препаратов и этапы контроля сырья исключают инфицированность ВИЧ.

Относительно редкими, но возможными вариантами заражения являются трансплантация органов, тканей и искусственное оплодотворение женщин.

«Искусственный» (артифициальный) механизм срабатывает при проведении медицинских манипуляций, сопровождаемых нарушением целостности кожного покрова и слизистых оболочек, т. е. реализуется внутрибольничное инфицирование ВИЧ. Данный механизм имеет разнообразные пути и факторы передачи возбудителя, однако, при ВИЧ-инфекции роль этого механизма распространения ВИЧ ничтожна мала.

В настоящее время этот путь распространения ВИЧ-инфекции не реализуется в силу того, что введен строгий контроль препаратов крови и проведения всех инвазивных диагностических вмешательств с соблюдением предстерилизационной очистки и стерилизации медицинского инструментария, применения одноразовых медицинских инструментов (например, шприцы).

Однако парентеральная («шприцевая») передача ВИЧ достаточно широко распространена среди наркоманов, употребляющих внутривенно психоактивные вещества.

Профилактика

Вакцины для профилактики ВИЧ-инфекции в настоящее время не существует.

При раннем выявлении и своевременном начале специфического лечения продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных людей может не уступать средней продолжительности жизни населения. Поэтому чрезвычайно важно как можно раньше начать наблюдение и лечение у специалиста.

Методами профилактики являются:

защищенные половые контакты;

использование стерильных инструментов для проведения различных манипуляций, сопровождающихся нарушением целостности слизистых и кожного покрова;

тестирование на ВИЧ всего населения не реже 1 раза в год;

обязательное обследование на ВИЧ при планировании беременности, постановке на учет в связи с беременностью, а также во время беременности и перед родами;

обязательный прием препаратов всем ВИЧ-инфицированным женщинам во время беременности;

прием препаратов всем ВИЧ-инфицированным для снижения вероятности передачи вируса;

сохранение верности своему партнеру и недопущение случайных половых контактов;

отказ от употребления наркотиков;

исключение нанесения татуировок, пирсинга вне специализированных учреждений;

использование только индивидуальных предметов личной гигиены (бритвы, маникюрные принадлежности, лезвия).

Симптомы

ВИЧ-инфекция не имеет специфических симптомов. Все клинические проявления могут относиться как к другим инфекционным и неинфекционным заболеваниям, так и к проявлениям вторичных заболеваний, которые развиваются на фоне иммунодефицита.

Не стоит искать у себя какие-либо симптомы ВИЧ-инфекции. Единственная возможность узнать о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции — пройти лабораторное исследование крови на антитела к ВИЧ минимум через три месяца после «рискованной» ситуации или на РНК ВИЧ минимум через два месяца.

1 декабря 2025 года в Российской Федерации стартовала информационная кампания в поддержку Всемирного дня борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях.

ВИЧ-инфекция - это заболевание, которое вызывает вирус иммунодефицита человека. ВИЧ поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям.

СПИД - это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции, когда иммунная система организма исчерпывает свои ресурсы и перестаёт сопротивляться условно-патогенным чужеродным агентам. Резко повышается риск присоединения оппортунистических инфекций, а также развития злокачественных новообразований.

Несмотря на то, что до сих пор не найдено лекарство, способное излечить человека от ВИЧ-инфекции, с каждым годом появляется все больше эффективных препаратов антиретровирусной терапии. И благодаря расширению доступа к эффективным средствам профилактики, диагностики, лечения и ухода в связи с ВИЧ, в том числе в отношении оппортунистических инфекций, ВИЧ-инфекция перешла в категорию поддающихся терапии хронических заболеваний, что позволяет ВИЧ-инфицированным сохранить здоровье, вести полноценную жизнь и на десятилетия отодвинуть развитие СПИДа.

Вирус от одного человека другому передается только тремя путями:

1. Половой путь. В последние годы доля ВИЧ-инфицированных, заразившихся при незащищенных половых контактах с ВИЧ-инфицированным, возрастает.

2. Через кровь. В России одной из основных причин заражения ВИЧ-инфекцией продолжает оставаться внутривенное введение наркотиков. Часто молодые люди заражаются при первом же введении наркотика внутривенно. Возможно заражение при проведении нестерильными инструментами татуировок и пирсинга.

3. Инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери: во время беременности, в родах и при грудном вскармливании. Ребенок в утробе матери может не получить инфекцию, если начать своевременное лечение специальными препаратами беременной женщины.

Других путей передачи ВИЧ-инфекции не существует. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор, поскольку своевременное начало лечения, отказ от употребления наркотиков, позволяет перевести заболевание в разряд хронического контролируемого заболевания.

Чтобы избежать инфицирования ВИЧ-инфекцией, необходимо знать и помнить: профилактикой является защищённый половой контакт, взаимная верность партнеров, отказ от наркотиков.

ВИЧ-инфекция — поведенческая болезнь, к таким же болезням неправильного полового поведения относятся и заболевания, передающиеся половым путем: сифилис, гонорея, трихомониаз. Профилактика ЗППП идентична профилактике полового заражения ВИЧ. Она проста и доступна для всех.

Каждый человек должен осознать угрозу ВИЧ-инфекции, как и инфекций, передающихся половым путем, изменить своё поведение на безопасное в отношении заражения ВИЧ. Тем более, что предупредить ВИЧ-инфекцию, сифилис, гонорею, трихомониаз гораздо проще, чем лечить.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, к 2024 году число людей, живущих с ВИЧ по всему миру, достигло 38 миллионов. Несмотря на проводимые глобальные усилия по преодолению ВИЧ/СПИДа, число новых заражений остается очень высоким. В мире ежегодно регистрируется около 1,7 миллиона новых случаев заражения ВИЧ. И это вызывает серьезное беспокойство мирового сообщества.

По состоянию на 31 декабря 2024 года, в России проживает 1 215 145 человек с лабораторно подтвержденным ВИЧ. Что касается только прошлого года, то в стране было зарегистрировано 51 984 новых случаев.

Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией составил 831,8 на 100 тыс. населения России.

Всего в стране за весь период наблюдения было зарегистрировано 534 778 случаев смерти среди лиц живущих с ВИЧ. В 2024 году умерли 33 269 человек.

Для того чтобы воспрепятствовать распространению этого заболевания, желательно, чтобы каждый человек знал свой ВИЧ-статус. Это необходимо для того, чтобы, в случае выявления вируса в организме, вовремя начать лечение, не доводя до смертельных последствий. Ведь многие ВИЧ-инфицированные люди живут долгие годы и рожают здоровых детей. Каждый желающий может сдать тест на наличие ВИЧ – это можно сделать анонимно или же указать свои данные. В таком случае конфиденциальность гарантируется. Обследование на ВИЧ для граждан Российской Федерации в нашей стране проводится доступно, бесплатно, добровольно с обязательным до- и послетестовым консультированием в поликлинике по месту жительства, а также в Центрах профилактики и борьбы со СПИД.

Берегите себя и будьте здоровы!

1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИД.

С 1 по 7 декабря Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило Неделю борьбы со СПИД и информирования о венерических заболеваниях (в честь Всемирного дня борьбы со СПИД 1 декабря).

ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное заболевание, которое вызывает вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), поражающий особые клетки иммунной системы.

Способы инфицирования:

– через кровь, как правило, при использовании нестерильных инструментов;

– через незащищенные половые контакты;

– от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.

В окружающей среде вирус быстро погибает. Передаваться воздушно-капельным путем или через прикосновения он тоже не способен.

Для диагностики ВИЧ-инфекции применяется специальный иммуноферментный анализ (ИФА).

СПИД – крайняя и самая тяжелая форма ВИЧ-инфекции. На этой стадии организм теряет способность сопротивляться даже обычным инфекциям. Но важно: современная медицина позволяет не допустить развития СПИДа.

Если человек начинает терапию вовремя, иммунитет восстанавливается, вирус подавляется, а стадия СПИДа не наступает вообще.

Несмотря на то, что на сегодняшний день полного излечения от ВИЧ достичь не удалось, имеются специальные противовирусные препараты, которые могут существенно замедлить прогрессирование и дальнейшее распространение инфекции. За последние десятилетия ВИЧ-инфекция перестала считаться смертельно опасной и перешла в разряд хронических контролируемых заболеваний.

ВИЧ-инфекция остается одной из основных проблем мирового здравоохранения. Несмотря на просветительские мероприятия, ВИЧ до сих пор окутан множеством предрассудков и заблуждений. Предлагаем разобраться, какие из этих сведений правдивые, а какие — ложные, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях и жить полноценной жизнью без необоснованных страхов.

Что такое ВИЧ-инфекция

ВИЧ-инфекция — это хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Он поражает клетки иммунной системы, что приводит к постепенному снижению защитных -функций организма, который со временем теряет базовую способность бороться с возникновением различных заболеваний.

Как передается ВИЧ-инфекция?

Заражение возможно через биологические жидкости: ВИЧ содержится в крови, сперме, вагинальных выделениях, грудном молоке. Вне человеческого организма вирус живет очень короткое время.

Основные пути передачи:

Половой. Самый распространенный. Заражение возможно при любом незащищенном половом контакте.

Парентеральный (через кровь). Заражение происходит при попадании инфицированной крови в кровоток здорового человека. Чаще всего — при введении инъекционных наркотиков через общие иглы и шприцы. Также не стоит исключать возможность заражения при использовании нестерильных маникюрных инструментов и игл для татуажа.

Вертикальный (перинатальный) от матери к ребенку. Мать может передать вирус внутриутробно — через плаценту во время беременности, посредством контакта с кровью и выделениями при прохождении ребенка через родовые пути и при грудном вскармливании через материнское молоко. Однако благодаря современной терапии (АРТ) риск заражения практически исключен. В нашей стране это не более 1% случаев.

Мифы о ВИЧ-инфекции

Разберем самые распространенные из заблуждений.

Миф №1. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через бытовые контакты с инфицированным.

Рукопожатия, объятия и дружеские поцелуи абсолютно безопасны. Кожные покровы считаются надежной защитой — ВИЧ не может через них проникнуть и не живет на их поверхности. Слюна, пот и слезы хоть и содержат вирус, но его концентрация в этих биологических жидкостях ничтожна и недостаточна для заражения.

Легенды о том, что ВИЧ-инфекцией можно заразиться после употребления кофе в бистро, через прикосновение к дверной ручке или при купании в бассейне, тоже абсолютно беспочвенны. Вне человеческого организма ВИЧ погибает в считанные секунды.

Миф №2. Чаще всего этим вирусом заражаются гомосексуалисты.

Этот миф пришел к нам из 90-х годов, когда ВИЧ-инфекция была мало изучена. Первые случаи заболевания выявлялись в основном у мужчин нетрадиционной ориентации, из-за чего вирус сначала даже получил название «иммунное расстройство гомосексуалистов». Вскоре стало понятно, что это заблуждение и заболеть может любой человек вне зависимости от пола и ориентации. Не существует «групп риска», есть только рискованное поведение.

Миф №3. ВИЧ могут разносить комары и другие кровососущие.

Вы не сможете заразиться ВИЧ-инфекцией через укус насекомого. Комары, клещи, клопы и прочие кровососущие не являются переносчиками ВИЧ. Вирус способен размножаться только в организме человека. Кстати, комары при укусе впрыскивают в жертву не кровь ранее укушенного человека, а только свою слюну.

Миф №4. Презервативы не защищают от ВИЧ.

Презервативы — при правильном использовании — можно считать надежной защитой от ВИЧ.

Почему?

Размер пор в презервативе меньше размера ВИЧ. Вирус имеет размеры около 0,1 микрометра, но поры в современных презервативах еще меньше, что не позволяет вирусу проникнуть через них.

Презервативы создают физический барьер между биологическими жидкостями, которые могут содержать вирус, и кожей или слизистыми оболочками партнеров.

Миф №5. ВИЧ и СПИД — это одно и то же.

ВИЧ и СПИД — не одно и то же, это разные понятия, связанные с одним заболеванием, но имеющие принципиальные различия. ВИЧ — это вирус, вызывающий заболевание ВИЧ-инфекцию. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — последняя стадия заболевания, при которой иммунная система практически полностью разрушена. СПИД наступает в том случае, если человек не лечится и не принимает антиретровирусные препараты (АРТ).

Миф №6. У ВИЧ-положительной матери не может родиться здоровый ребенок.

Распространенный миф о неизбежности передачи ВИЧ от матери к ребенку уходит корнями в прошлое, во время, когда женщины узнавали о своем диагнозе на позднем сроке или даже после родов. Эффективность медицинских препаратов того времени была довольно низкой, а протоколы ведения ВИЧ-положительных женщин только разрабатывались.

В настоящее время при своевременной постановке диагноза и приеме антиретровирусной терапии можно зачать, выносить и родить здорового ребенка. Риск передачи ВИЧ-инфекции будет минимальным. Важно правильно принимать препараты и следовать рекомендациям врача. И придется отказаться от кормления грудью.

В целом современная медицина позволяет контролировать течение ВИЧ‑инфекции, делая материнство безопасным как для женщины, так и для малыша.

Миф №7. Диагноз «ВИЧ-инфекция» — приговор.

Получение диагноза «ВИЧ-инфекция» — серьезное испытание, но не приговор. В настоящее время заболевание перешло из разряда смертельных в категорию хронических. Эффективные антиретровирусные препараты (АРТ) и современные методы лечения позволяют успешно его контролировать. АРТ позволяет снизить вирусную нагрузку на организм больного, в результате чего ВИЧ перестает размножаться, а риск передачи вируса другим людям сводится к минимуму. Продолжительность и качество жизни ВИЧ-инфицированных сравнялась с общей в популяции. Естественно, речь идет о пациентах, которые выполняют рекомендации врачей и принимают антиретровирусную терапию.

Почему важно знать свой ВИЧ-статус?

Знание своего ВИЧ-статуса — важный шаг для заботы о здоровье. Тестирование на ВИЧ-инфекцию доступно в различных медицинских учреждениях и позволяет своевременно выявить заболевание и начать необходимое лечение.

Как и где можно пройти тестирование?

В государственных медицинских организациях.

Вы можете обратиться в поликлинику по месту жительства или в специализированные центры по борьбе со СПИДом. Для граждан РФ тестирование проводится бесплатно. При желании тестирование можно пройти анонимно — пациенту в таких случаях присвоят определенный номер и по нему огласят результат.

В частных клиниках.

Многие частные медицинские учреждения также предлагают услуги по тестированию на ВИЧ-инфекцию. Стоимость услуги следует уточнять в конкретном учреждении.

С помощью экспресс-тестирования.

Существуют также экспресс-тесты. Они определяют ВИЧ либо в крови, либо в слюне. Несомненное преимущество экспресс-тестов — скорость, ведь результат будет готов уже через 10-15 минут.

Однако важно понимать:

результат экспресс-теста не является окончательным диагнозом;

в случае положительного результата необходимо обязательно обратиться в медицинскую организацию для его подтверждения или опровержения.

Экспресс-тест — это первый сигнал, который требует дополнительной проверки. Только лабораторное исследование в медицинском учреждении может дать точный ответ о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции. Кроме того, в медорганизации вам объяснят результаты теста, дадут необходимые рекомендации, а при необходимости назначат дальнейшее обследование и лечение.

Помните: раннее выявление ВИЧ-инфекции позволит установить контроль над заболеванием, а также сохранит здоровье и качество жизни.

Заключение

Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый вне зависимости от социального статуса, финансового достатка, пола и возраста. Источник заражения — ВИЧ-инфицированный человек на любой стадии инфекционного процесса.

Очень важно, чтобы каждый человек ежегодно сдавал тест на ВИЧ-инфекцию и знал свой ВИЧ-статус.

Своевременно начатое лечение позволит остановить распространение вируса и прожить долгую и полноценную жизнь.

Сдать ТЕСТ на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства или региональном СПИД-центре: конфиденциально и совершенно бесплатно.

В современном мире забота о здоровье приобретает особую значимость: все больше внимания уделяется рациону питания, распорядку дня и физическим упражнениям. При этом употребление алкоголя по-прежнему представляет собой серьезную проблему. Давайте разберемся: есть ли место алкоголю при физических нагрузках и занятиях спортом?

Миф «об одном бокале»

Среди некоторых спортсменов-любителей распространен миф о том, что можно «вознаградить» себя бокалом спиртного после тренировки, так как алкоголь, якобы, способствует расслаблению организма. На деле же такой «приз» может не только свести на нет пользу от тренировки, но и серьезно помешать прогрессу в улучшении физической формы и подорвать здоровье.

Что происходит в организме после тренировки

После физической нагрузки организм запускает сложный механизм восстановления:

начинают заживать микроповреждения в мышцах;

активируется выработка гормонов, что ускоряет восстановление, улучшает обмен веществ и способствует улучшению физических показателей;

начинают восполняться запасы гликогена — основного источника энергии;

печень и почки работают в ударном режиме, потому что организм активно выводит продукты метаболизма (молочную кислоту, аммиак, избыток ионов водорода, свободные радикалы, метаболиты энергообмена) и восстанавливает внутренний баланс.

Как алкоголь мешает восстановлению

Употребление алкоголя после тренировки приводит к следующим негативным последствиям:

этанол стимулирует выработку провоспалительных цитокинов, замедляя заживление микроповреждений мышц и увеличивая время их восстановления на 30-50%;

нарушается синтез белка, необходимого для роста мышечной массы;

повышается уровень кортизола — гормона стресса;

тормозится восстановление запасов гликогена в почках и печени, что снижает работоспособность на следующей тренировке;

алкоголь провоцирует учащенное мочеиспускание, что ведет к интенсивной потере жидкости и необходимых для репарации тканей электролитов, которые выводятся вместе с мочой (натрий, калий, магний);

вместо того чтобы выводить продукты метаболизма, печень переключается на обезвреживание этанола, а почки работают на усиленное мочевыделение;

ухудшается качество сна, что критично для восстановления (особенно страдает фаза глубокого сна, во время которой происходит основная регенерация мышц и выброс гормона роста);

спазм капилляров ухудшает доставку кислорода и питательных веществ к мышцам.

Полезные альтернативы алкоголю

Вот что действительно поможет организму восстановиться:

Чистая вода с лимоном. Пить при легких и умеренных нагрузках, если нет обильного потоотделения. Восполняет не только потерю жидкости, но также калия и магния (благодаря лимону), нормализует терморегуляцию и обменные процессы. Пить при появлении жажды, пока не исчезнет чувство сухости во рту.

Изотонические напитки для восполнения электролитов. Пить после интенсивных тренировок, длительного кардио, занятий в жару. Быстро восстанавливают минеральный баланс, предотвращают судороги и слабость.

Белково‑углеводные коктейли (готовый протеин с добавлением банана/меда или домашний коктейль из молока/кефира + творог + фрукты). Пить после силовых тренировок, кроссфита, нагрузок, направленных на гипертрофию мышц. Белок (20–40 г) запускает синтез мышечного белка, уменьшает катаболизм, а углеводы (30–60 г) восполняют запасы гликогена, ускоряют усвоение белка.

Зеленый чай с имбирем и мятой. Пить через 1–2 часа после тренировки. Содержащиеся в имбире и мяте антиоксиданты помогают снизить воспаление, улучшают метаболизм.

А вот безалкогольные напитки, например пиво, лишь кажутся выходом из ситуации, поскольку они:

часто содержат избыточное количество сахара,

могут препятствовать снижению веса из-за высокой калорийности,

могут провоцировать желание выпить алкогольную версию — из-за привычного вкуса, ритуала употребления и активации тех же поведенческих триггеров, которые связаны с алкогольным пивом. Для людей, старающихся снизить или исключить употребление алкоголя, это может стать фактором риска возврата к прежним привычкам.

Заключение

Алкоголь — серьезный тормоз вашего спортивного прогресса. Даже один бокал может разрушить все усилия, приложенные на тренировке.

Замените ритуал употребления алкоголя на более полезные привычки:

· расслабляющая ванна,

· прогулка на свежем воздухе,

· вкусный протеиновый коктейль.

Помните: ваше тело заслуживает лучшего восстановления, чем алкоголь. А отдыхать можно и без спиртных напитков! Инвестируйте в свое здоровье правильными способами!

Время от времени переедают все, особенно грешат этим люди в период праздников.Конечно, последствия неумеренного питания в праздники легче предотвратить, чем устранить. Однако не всегда существует такая возможность, так как для предотвращения последствий необходимо знать, как и из каких ингредиентов готовилась пища. Если вас пригласили в гости, или вы отмечаете праздники в ресторане или клубе, проследить за калорийностью и составом блюд практически невозможно. Но, как правило, перееданием всех членов семьи сопровождаются домашние праздники. Праздники в семейном кругу отличаются обилием и разнообразием блюд, приготовленных с таким расчетом, чтобы можно было питаться ими несколько дней, доедая приготовленное накануне и отдыхая от плиты "хотя бы в праздники".

По словам создателя современной науки о питании Г. Шелтона, "обжорливое увлечение небрежными пищевыми смесями, часто несовместимыми в физиологическом отношении, вызвало больше заболеваний и страданий, чем крепкие напитки". Последствия переедания настолько опасны, что врачи предупреждают: лучше встать из-за стола голодным, нежели сытым.

Даже поддавшись соблазну чревоугодия один раз, можно спровоцировать обострение гастрита большим объемом пищи, излишек углеводов приводит к увеличению показателя сахара в крови и, как следствие, сахарному диабету. Важнейший орган, страдающий при переедании – печень. При превышении необходимого количества жиров в печени она сама превращается в их непосредственный источник, и вскоре все клетки оказываются заполненными жиром.Лишние жиры, особенного животного происхождения, влияют на холестерин, а злоупотребление белками даст дополнительную нагрузку на почки и нервную систему, отечность и бессонница – самые слабые последствия белкового переедания.

Иногда праздничное переедание перерасстает в опасную привычку, приносящую одни неприятности. Самое очевидное последствие регулярного переедания, от которого сегодня страдает почти весь мир, - это ожирение.При переедании страдает весь кишечный тракт. В итоге – гастрит с пониженной кислотностью, холецистит, хронический панкреатит.Также регулярное переедание негативно воздействует на эндокринную и сердечно-сосудистую системы и может вызывать нарушение обмена веществ, аритмию, артериальную гипертензию, стенокардию.Переедание неизбежно сказывается на состоянии кожи, на которой появляются прыщи, угри.

Какие меры профилактики праздничных перееданий можно предпринять?

Устраивая праздник в семейном кругу, можно приготовить блюда, в которых по минимуму будут использоваться специи, пряности и соль, так как именно они вызывают аппетит и заставляют поглощать огромные порции. Целесообразно заменить майонез в салатах на растительное масло, уксус или нежирную сметану.

За 15-20 минут до принятия пищи, особенно обильной и с преобладанием мясных блюд, можно выпить стакан холодной воды. Вода слегка заполнит объем желудка и поможет меньше съесть.

Диетологи рекомендуют отказаться от приготовления сложных салатов и блюд, состоящих из разнородных ингредиентов: они тяжелы для пищеварения. А также - употреблять как можно меньше сладкого и сдобы. В качестве их заменителей полезны изюм или банан. Можно пойти на хитрость: использовать для каши, чая и выпечки обычный сахарозаменитель. Он не так агрессивно действует на организм, как сахар.

За столом следует избегать и соленых продуктов: сельди, консервированных и маринованных овощей, моркови по-корейски, аджики и других острых соусов. В ограниченном количестве можно употребить квашеные либо бочковые овощи.

Необходимо следить за количеством еды: порции должны быть адекватными для разового приема - накладывайте себе столько, сколько виртуально помещается в сложенных лодочкой ладонях. Не доедайте, потому что "пропадет – жалко". Перерыв между приемом пищи должен быть не менее двух часов.

Важно не злоупотреблять жидкостью во время еды. Хорошо бы приготовить несладкие морсы, свежий сок.

Специалисты советуют использовать специальную посуду – например, тарелки маленького размера, которые не позволят съесть большую порцию. Можно также экспериментировать с цветом тарелок – так, в ходе исследований было доказано, что еда вызывает меньший аппетит, если она подается на синей или черной посуде.

И главное, никогда не ешьте, если не хотите, меньше находитесь у стола и больше двигайтесь.

Существует мнение, что после переедания необходимо устроить разгрузочный день или начать соблюдать жесткую диету. Такие методы недопустимы, так как переедание уже само по себе является стрессом для организма, а строгая диета только усугубит состояние здоровья после праздников.

Питание в последующие дни должно быть регулярным и правильным. Необходимо следить за качеством продуктов, содержанием жиров, углеводов, соли и белков. Важно не забывать о физических нагрузках: пешие прогулки, занятия в бассейне, фитнес, занятия со скакалкой или массажным обручем для похудения помогут свести последствия переедания к минимуму.

Если переедание стало проблемой, с которой невозможно справиться самостоятельно, нужно обязательно обратиться к специалисту. Нарушения пищевого поведения чреваты серьезными последствиями дляздоровья — как физического, так и психического.

Мы живем в эпоху скоростей и высоких технологий, но наш желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) — это та часть нас, которая эволюционно не успела перестроиться на ритм мегаполиса. Гастрит, рефлюкс, синдром раздраженного кишечника — это не внезапные болезни, а закономерный итог многолетнего диалога, в котором мы не слышим сигналов собственного тела. Проверьте, не совершаете ли вы этих роковых ошибок, за которые ваш желудок вам не простит.

Ошибка №1: Еда под прицелом стресса и экрана

Что мы делаем? Проглатываем обед, уткнувшись в монитор или смартфон, заедаем рабочие авралы и нервное напряжение сладким печеньем. Пища, особенно тяжелая и плохо пережеванная, попадает в желудок, который не готов ее принять. Она застаивается, запускаются процессы брожения, возникает вздутие, тяжесть, а со временем — хроническое воспаление слизистой.

Что делать? Сделайте прием пищи ритуалом. 15-20 минут только на еду. Тщательно пережевывайте.

Ошибка №2: Война с водой — обезвоживание в течение дня

Желудочный сок — это агрессивная среда, для работы которой необходима вода. При ее недостатке концентрация соляной кислоты может становиться избыточной, что разъедает защитный барьер слизистой. Обезвоживание — прямая дорога к запорам и интоксикации.

Что делать? Выпивайте 1-1,5 литра чистой воды в день, равномерно распределяя в первой половине дня. Стакан теплой воды за 20-30 минут до еды — идеальный способ «разбудить» желудок и подготовить его к работе.

Ошибка №3: Фаст-фуд как образ жизни и «пищевой мусор»

Что «чувствует» желудок? Такая пища бедна клетчаткой — главной «едой» для полезной микробиоты кишечника. Без клетчатки хорошие бактерии гибнут, а условно-патогенные начинают процветать. Это нарушает всю экосистему, приводит к дисбактериозу, снижению иммунитета и воспалительным процессам.

Что делать? Сделайте осознанный выбор в пользу «настоящей» еды. Овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, нежирное мясо и рыба, кисломолочные продукты без сахара должны составлять 80% вашего рациона.

Ошибка №4: Бесконтрольная «таблеточная» терапия

При любой боли, особенно головной или суставной, мы хватаемся за нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — ибупрофен, кеторол, аспирин. Это одна из самых разрушительных ошибок. НПВП блокируют выработку простагландинов — веществ, которые не только участвуют в воспалении, но и защищают слизистую желудка. Лишаясь этой защиты, желудок становится беззащитен перед собственной же соляной кислотой. Результат — лекарственный гастрит и язва.

Что делать? Никогда не принимайте НПВП на постоянной основе без назначения врача. Если прием необходим, делайте это строго после еды и обсудите с доктором необходимость приема гастропротекторов.

Ошибка №5: Ночные набеги на холодильник

Пища, съеденная перед сном, застаивается в желудке, приводя к чувству тяжести и нарушая качество сна. Кроме того, в горизонтальном положении повышается риск заброса кислого содержимого в пищевод (рефлюкс), что вызывает изжогу и со временем может привести к серьезному повреждению слизистой пищевода — ГЭРБ.

Что делать? Ужинайте легкой пищей как минимум за 2,5-3 часа до сна. Если чувство голода невыносимо, выпейте стакан кефира или теплого молока.

Ваш желудок — не бездонная яма, а тонко настроенный орган, который просит у вас лишь немного уважения и осознанности. Начните с малого — выпейте стакан воды, отложите телефон во время еды, выберите на ужин салат вместо бутерброда. Ваш ЖКТ ответит вам благодарностью — легкостью, энергией и долгими годами безупречной службы. Не ждите, пока он напомнит о себе болью.